Quando persino il Financial Times – voce storica dell’establishment finanziario anglosassone – rompe la disciplina del silenzio, significa che il danno è ormai irreversibile.

La Germania, pilastro industriale dell’Europa dal secondo dopoguerra, è entrata in una fase di declino strutturale, non ciclico. E l’Unione Europea non è stata spettatrice: ne è stata coautrice.

Non siamo di fronte a un errore.

Siamo di fronte a una strategia.

Il modello tedesco: da miracolo industriale a bersaglio geopolitico

Dal Wirtschaftswunder degli anni ’50 in poi, la Germania ha costruito la propria forza su tre pilastri:

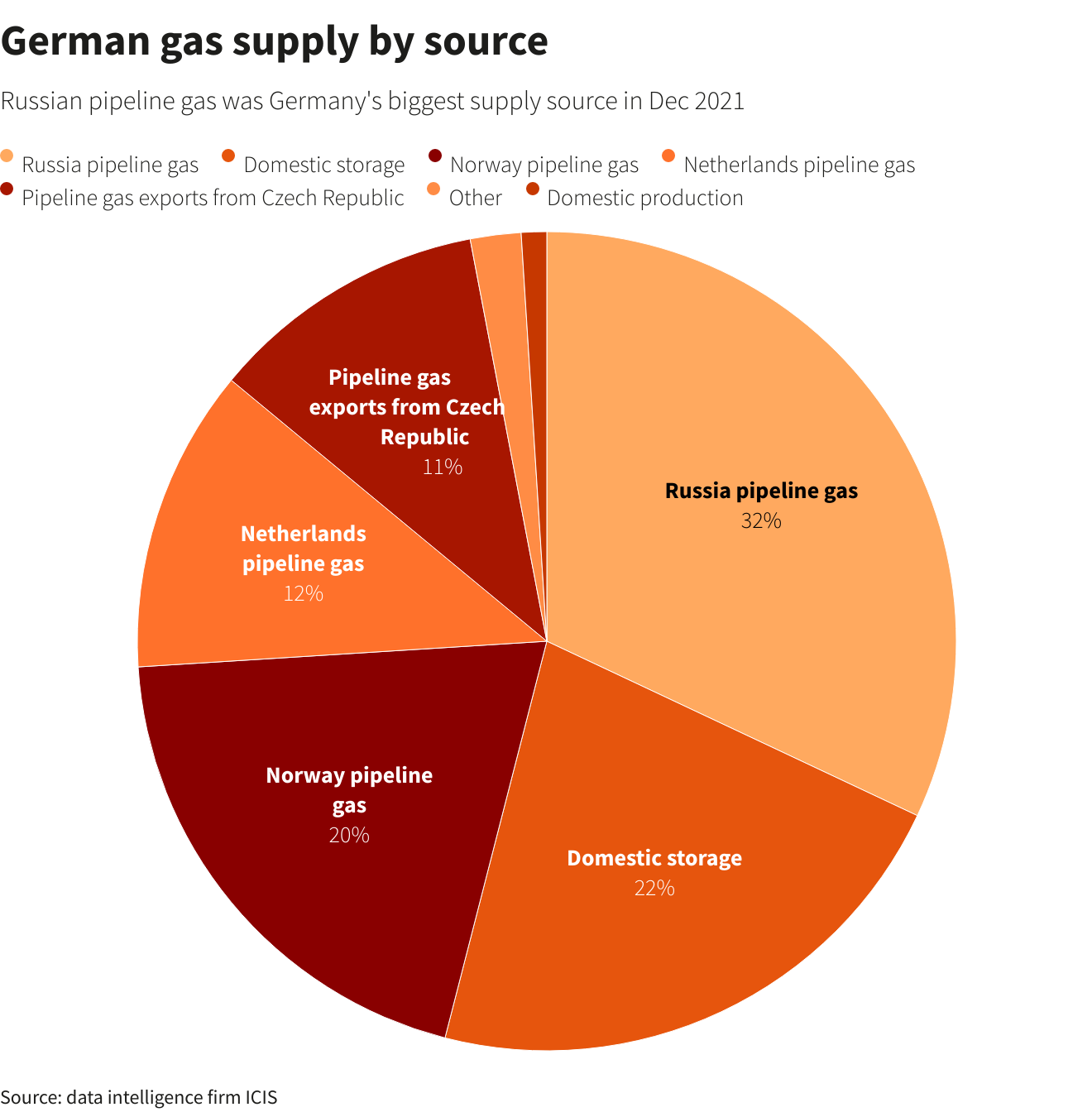

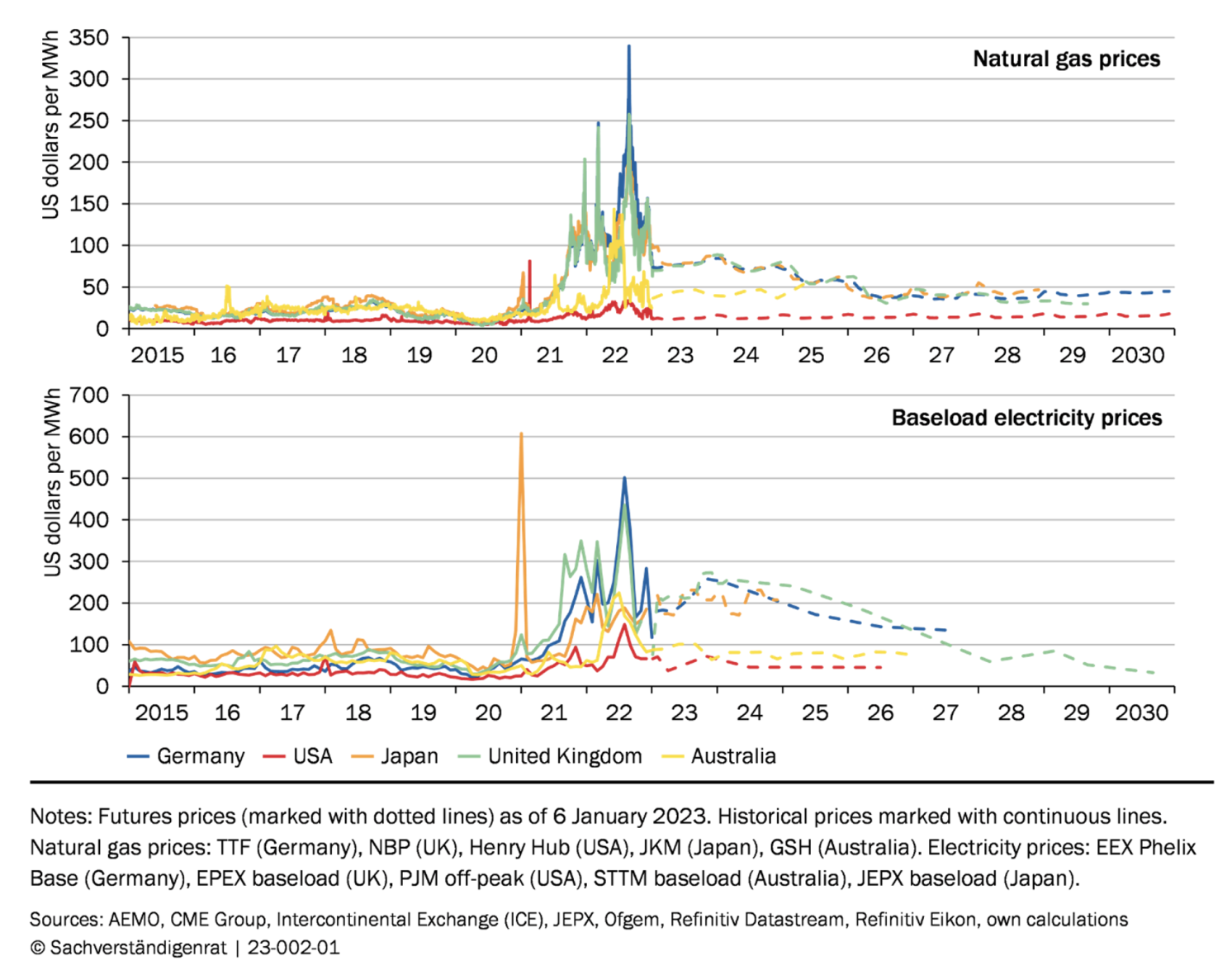

- Energia abbondante e a basso costo

- Industria pesante e manifattura avanzata

- Export competitivo globale

Questo modello, già dopo la riunificazione, era visto con crescente fastidio nel mondo anglosassone: una Germania troppo forte, troppo autonoma, troppo interconnessa con l’Eurasia.

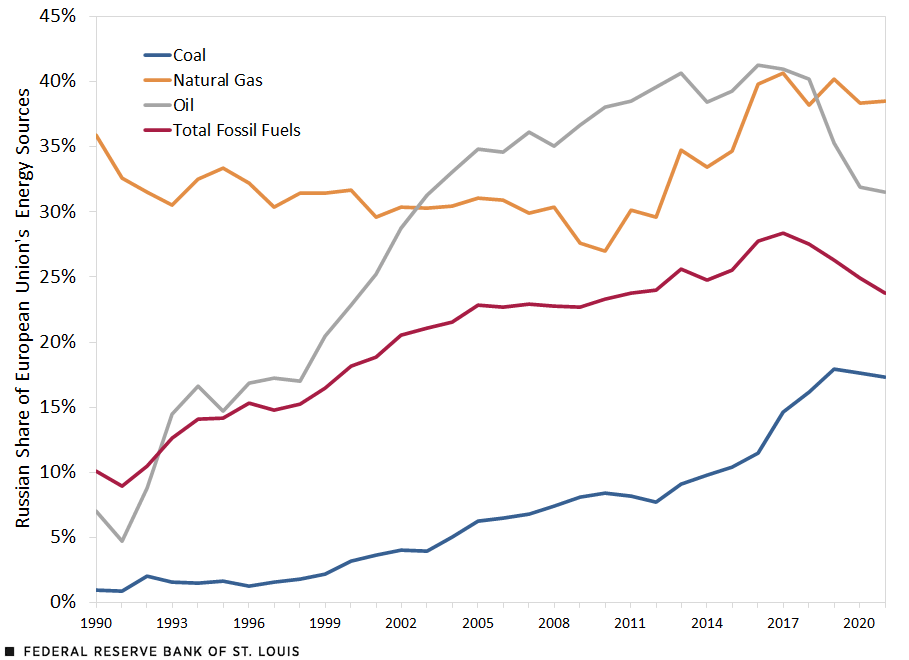

La cooperazione energetica con la Russia – gas in cambio di tecnologia – rappresentava un asse strategico alternativo all’ordine atlantico.

Ed è qui che inizia la demolizione.

L’energia come arma: dalla dipendenza controllata al collasso

Il gas russo non era una debolezza.

Era un vantaggio competitivo.

Attraverso Nord Stream, Berlino garantiva energia stabile all’industria europea. La sua distruzione – accettata senza reazione politica – ha segnato la fine della sovranità energetica tedesca.

Mai nella storia moderna una potenza industriale ha:

- subito un sabotaggio strategico,

- rinunciato a indagare,

- continuato a pagare il prezzo più alto.

Il silenzio di Bruxelles e della NATO è stato assordante.

Non era un’infrastruttura privata. Era un nervo vitale nazionale.

Le sanzioni: un boomerang storico

Le sanzioni contro Mosca non hanno colpito la Russia quanto promesso.

Hanno colpito l’Europa continentale, e in particolare la Germania.

Storicamente, le sanzioni funzionano solo quando:

- chi le impone è autosufficiente,

- chi le subisce è isolato.

Nessuna delle due condizioni era vera.

La Russia ha reindirizzato energia e materie prime.

La Germania ha perso:

- competitività,

- produzione,

- occupazione qualificata.

La guerra come acceleratore del collasso

Il sostegno militare a Kiev non è stato solo una scelta geopolitica.

È stato un acceleratore della deindustrializzazione.

Mentre Berlino finanziava carri armati e munizioni, le sue fabbriche chiudevano.

Mentre l’UE parlava di “valori”, il costo reale ricadeva su:

- operai,

- PMI,

- intere regioni industriali.

Eppure la narrativa non è mai cambiata:

serve fare di più, sacrificare di più, pagare di più.

Bruxelles: potere senza responsabilità

La figura di Ursula von der Leyen incarna perfettamente il problema:

potere enorme, responsabilità nulla.

La Commissione:

- non è eletta,

- non risponde ai lavoratori,

- non paga il prezzo delle sue decisioni.

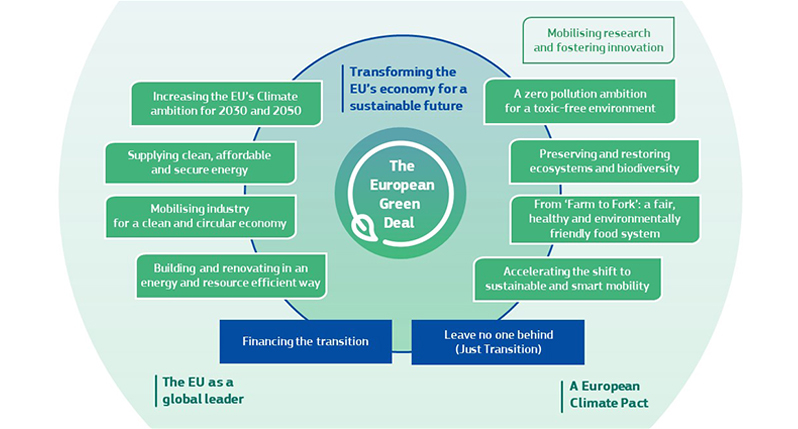

L’agenda verde, presentata come inevitabile, ha agito come una tassa regressiva mascherata, colpendo proprio i settori che rendevano la Germania una potenza.

Friedrich Merz e il paradosso tedesco

Friedrich Merz chiede oggi miliardi per “salvare l’industria”.

Ma è lo stesso campo politico che ha:

- sostenuto le sanzioni,

- accettato il sabotaggio energetico,

- appoggiato l’agenda UE.

Non è incompetenza.

È dissonanza strutturale tra politica e realtà produttiva.

La frattura sociale e politica

Quando l’economia reale crolla, la politica segue.

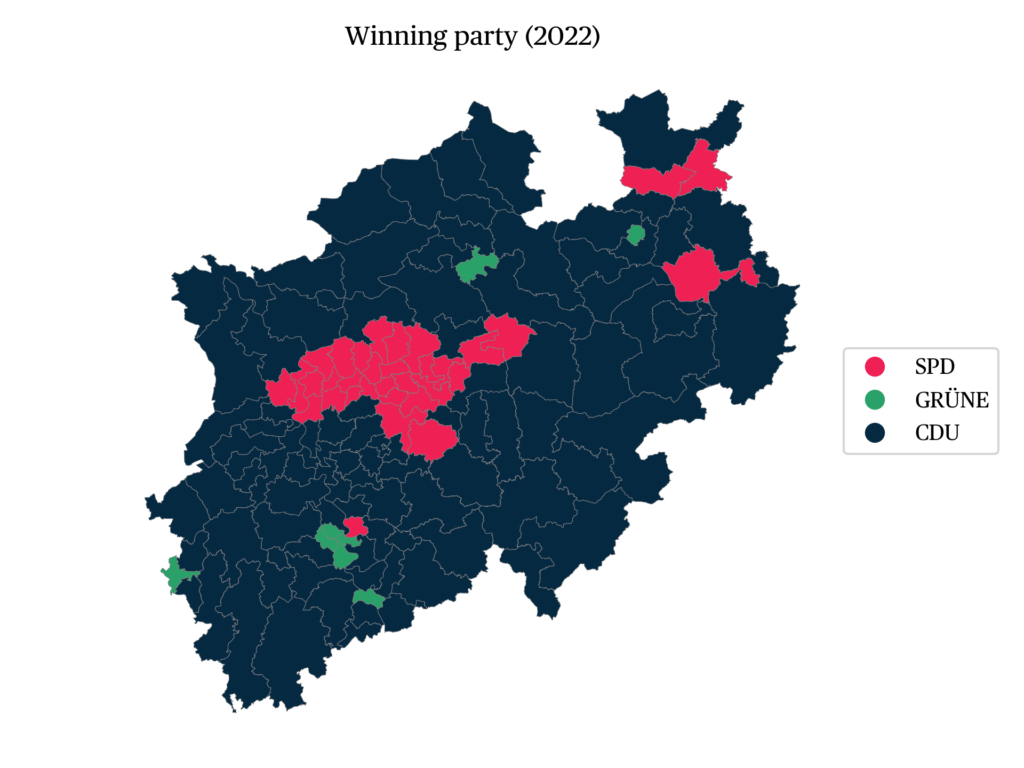

In regioni come la Renania Settentrionale-Vestfalia, il consenso si sposta perché:

- il lavoro sparisce,

- il futuro si restringe,

- la fiducia evapora.

L’ascesa dell’AfD non nasce nel vuoto ideologico, ma nel vuoto industriale.

Davos, non Berlino

Le decisioni che hanno svuotato la Germania non sono nate nelle fabbriche, né nei parlamenti.

Sono nate nei consessi transnazionali come il World Economic Forum, dove:

- l’industria è un problema,

- la sovranità è un ostacolo,

- il lavoro è una variabile sacrificabile.

Conclusione: una frattura storica

La Germania non sta mettendo alla prova la pazienza dell’Europa.

È l’Europa tecnocratica ad aver testato i limiti della Germania.

E li ha superati.

La storia insegna una lezione semplice:

quando una nazione industriale rinuncia alla propria base produttiva, non perde solo ricchezza.

Perde stabilità, coesione, democrazia.

E questa volta, il conto non lo pagherà solo Berlino.